在湖北省武漢市公安局司法鑒定中心DNA實驗室,活躍著這樣一群女性,她們用專業(yè)和堅韌,在微觀世界里尋找真相,為正義發(fā)聲。面對復(fù)雜的案件和繁瑣的實驗,她們以女性特有的細(xì)致和敏銳,抽絲剝繭,用智慧和汗水詮釋著“她”力量。

據(jù)了解,該實驗室是全國首批建設(shè)的DNA實驗室,曾被公安部評為全國公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)實驗室和全國一級DNA實驗室。實驗室現(xiàn)有民警輔警23人,其中女性成員15人,占比超過60%。團(tuán)隊成員中,博士、碩士學(xué)歷者達(dá)10人。

要案攻堅顯擔(dān)當(dāng)

初見張春梅,面容清秀,言語輕柔,很難將她與法醫(yī)這個特殊職業(yè)聯(lián)系起來。2007年,張春梅從華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院法醫(yī)學(xué)系畢業(yè),以優(yōu)異的成績加入武漢公安,18年來,她始終堅守在DNA檢驗鑒定一線,憑借扎實的理論功底和過硬的業(yè)務(wù)能力,迅速成長為實驗室的骨干,并最終成為負(fù)責(zé)人。

她所在的團(tuán)隊曾榮立集體一等功,并獲得“青年文明崗”“巾幗文明崗”等榮譽(yù)稱號。面對日常繁重的檢測任務(wù),她從不退縮;遇到急難險重、攻堅克難的任務(wù),她更是身先士卒,沖鋒在前。

2011年9月14日,武昌區(qū)某福利彩票店發(fā)生一起命案,辦案民警對現(xiàn)場進(jìn)行了細(xì)致勘查,并提取了大量痕跡物證,但由于當(dāng)時技術(shù)手段有限,一直未能成功抓獲嫌疑人。

“決不能讓兇手逃脫法律制裁,一定要還受害者家屬公道。”2024年6月,張春梅接手該案后,暗下決心。于是,她帶領(lǐng)同事們,一頭扎進(jìn)實驗室,常常一待就是一整天,大家接力奮戰(zhàn)。

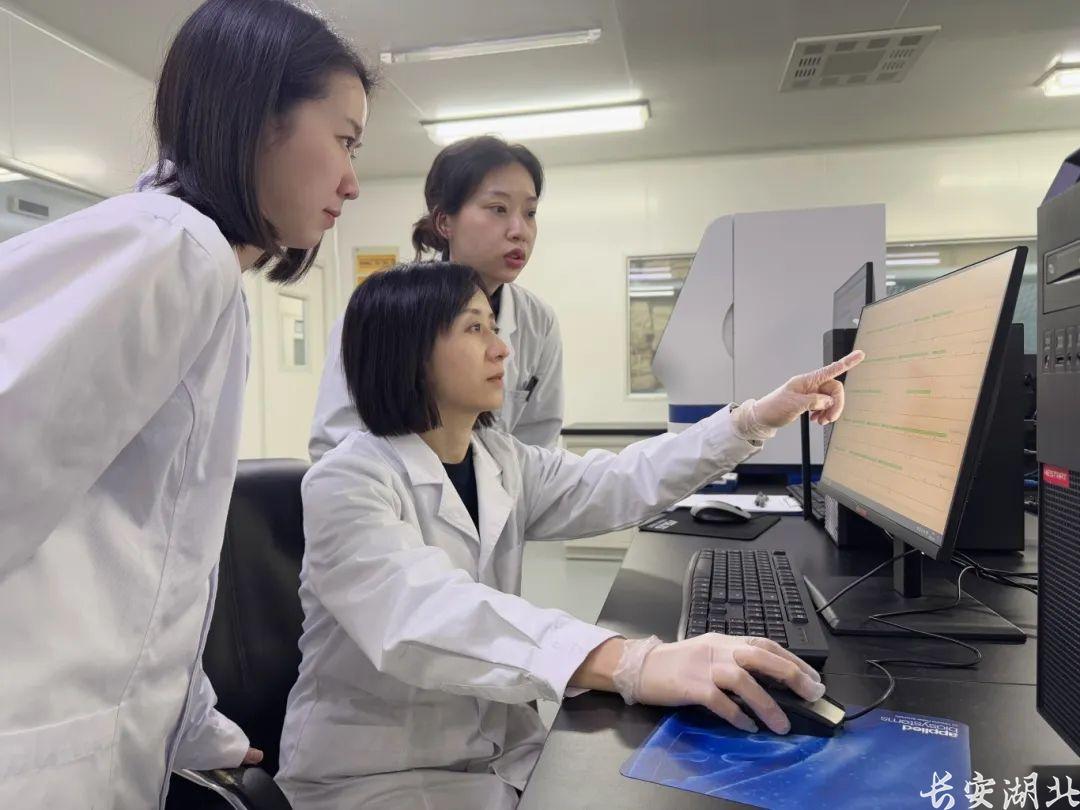

張春梅帶領(lǐng)團(tuán)隊分析研判檢驗結(jié)果

借助新技術(shù)手段,張春梅與同事們?nèi)找箞允兀磸?fù)進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼撟C和研判,一點(diǎn)點(diǎn)抽絲剝繭,逐步縮小排查范圍,最終成功鎖定黃岡籍嫌疑人項某,偵破這起擱置了13年之久的命案積案。

近三年來,張春梅帶領(lǐng)團(tuán)隊累計受理刑事案件2.4萬余起,完成物證檢驗7萬余份。這些數(shù)據(jù)背后,是無數(shù)個日夜的拼搏和付出。她先后參與破獲新洲“2019.1.10金店被盜案”“2024.10.26特大入室盜竊案”等系列重特大案件,為案件偵破提供了關(guān)鍵線索。

工作之余,張春梅還組織團(tuán)隊潛心鉆研DNA技術(shù),創(chuàng)新業(yè)務(wù)舉措,取得豐碩成果,先后在《中國法醫(yī)學(xué)雜志》《刑事技術(shù)》等權(quán)威期刊發(fā)表多篇高質(zhì)量論文,有力推動了DNA技術(shù)在武漢公安實戰(zhàn)中的應(yīng)用發(fā)展。

小案快破暖民心

小案不小看,件件用心辦。除了攻堅大案要案,DNA實驗室的民警們同樣將目光聚焦在與群眾生活息息相關(guān)的民生小案上。

今年2月8日,東西湖區(qū)居民陳先生家中被盜,損失多件貴重財物。收到東西湖區(qū)公安分局送檢的物證后,民警曾竹筠立即申請啟動綠色通道,對物證加急檢驗。經(jīng)過緊張的工作,成功鎖定嫌疑人李某并將其抓捕歸案,隨后迅速追回贓物,受到群眾高度稱贊。

1月30日,黃陂區(qū)蔡家榨村一村民家中的筆記本電腦被盜。面對黃陂區(qū)公安分局送檢的殘缺DNA分型,正在休假的民警王茜接到通知后,第一時間趕回崗位。她不斷調(diào)整比對策略,歷經(jīng)27次艱難比對,終于一舉鎖定嫌疑人朱某,助力分局破獲11起系列盜竊案。

民警王茜對物證進(jìn)行檢驗

“我們建立了民生案件優(yōu)先檢驗、快速比對‘綠色通道’。”曾竹筠介紹,全市公安機(jī)關(guān)開展“民生案件大會戰(zhàn)”中,為助力民生案件實現(xiàn)快偵、快破、快挽損,DNA實驗室以“專業(yè)+機(jī)制+大數(shù)據(jù)”新型警務(wù)運(yùn)行模式為引領(lǐng),將團(tuán)隊研發(fā)的智能提取系統(tǒng)應(yīng)用于實戰(zhàn),使微量接觸性檢材的處理時間縮短近60%。

“雖然我們不能沖鋒一線,但通過DNA實驗室的‘智慧大腦’,我們以獨(dú)有的方式為專項行動貢獻(xiàn)力量。”張春梅介紹,民生案件大會戰(zhàn)以來,實驗室檢驗案件2700余起,比中嫌疑人191人。

“當(dāng)看到群眾領(lǐng)回失物時的笑容,我們深知實驗室里每一滴試劑、每一行數(shù)據(jù),都是守護(hù)平安的隱形防線。再苦再累都是值得的!”王茜說。

尋親圓夢傳溫情

“這一聲媽媽,我等了整整37年!”2024年9月4日的相認(rèn)場景,讓參與見證的民警孫婧等人至今難忘。當(dāng)楊女士顫抖著喊出這句話時,在場所有人無不動容。

1987年2月的一個寒冷的冬日,楊女士的母親帶著4歲的外孫強(qiáng)強(qiáng)在武昌火車站乘車。強(qiáng)強(qiáng)喊餓,母親轉(zhuǎn)身去買東西,僅僅這一瞬間,強(qiáng)強(qiáng)便消失得無影無蹤。誰能想到,這一轉(zhuǎn)身,開啟的竟是長達(dá)37年的漫漫尋親之路。

民警孫婧幫助尋親家庭圓夢

2024年8月,接公安部下發(fā)的線索后,武昌區(qū)公安分局將強(qiáng)強(qiáng)的DNA樣本送至實驗室。“完全吻合。”盡管之前有多次比對成功的案例,但孫婧還是難掩激動。那一刻,她深知自己和團(tuán)隊的努力,終于讓一個家庭得以團(tuán)圓。

據(jù)悉,自公安部“團(tuán)圓行動”開展以來,武漢市公安司法鑒定中心通過不斷完善失蹤被拐兒童父母信息,廣泛采集疑似被拐人員數(shù)據(jù),及時組織實驗室比對核查,先后幫助59個家庭尋親圓夢。

“對于工作而言,這是我們義不容辭的職責(zé);對于個人而言,這是踐行善舉的使命。未來,我們將繼續(xù)探索新的檢驗技術(shù),用科學(xué)的力量守護(hù)每一個家庭的團(tuán)圓,愿萬家燈火中不再有思念的缺口,愿每一份等待都能迎來圓滿的結(jié)局。”張春梅說。